最近は、カメラの性能もよくなってきて、画像検査へのハードルもかなり下がってきましたよね。

こんにちは、

大阪・柏原で、時短設計®の視点で〝合理化・省力化〟に向けた機械・装置をワンオフで手掛けています。

ダイセイテッコウ けたろーです!

さて…

手軽になった画像検査。

画像検査って、聞かれたことありますか?

外観のキズの検査とか、商品を箱や容器などへ入れる際に規定数いれられているかどうかの確認とか、異物が混入していないかどうかの確認とか…

目視で行なっている検査をカメラを使って行うという検査方法です。

仕組を簡単に説明すると、OK品として撮影した画像データに対しての〝差〟を判断すると言う感じです。 ちょっと、ややこしい説明で申し訳ない。(汗)

簡単な例でいうと、例えば、インクジェットなどでの印字後の文字のあるなしの判断で用いる場合、規定位置に文字が印字されているという状態を良品としたとき、それを基準に、その規定位置に〝文字があるか、ないか?〟を設定しておいて検査をすると言う感じです。

異物の判断も同様で、良品としての規定の中に余計な物がはいっていると、NGとなる… そんなイメージで検査が行われます。

画像検査には2通りのアプローチ。

ちなみに、画像検査の導入については、2通りのアプローチがあります。 端的に言えば、性能で2通りに分かれていると言う感じです。

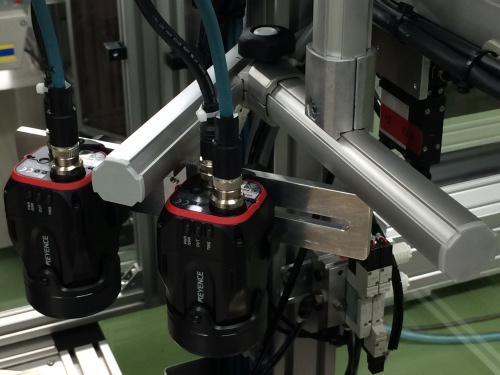

まず、『画像センサー』と言われるカメラの機能を組み込んだセンサーを用いるという方法です。 画像センサーでは、コントローラが内蔵されているものや専用のコンソール(操作用設定器)があって、検査領域とか良・不良のパターンをそれに登録して、判定を行うという格好になります。

ここ最近では、画像センサーの性能もよくなってきて、そこそこの検査が行えるようになっています。 要は、より身近に手軽に画像検査が行えるという器材になります。

もうひとつの方法が、いわゆる〝画像処理(解析)〟の分野にあたる方法です。

平たく言えば、もっと『厳格に』検査を行いたい、もしくは、検査対象の環境が特殊である場合、あるいは、画像センサーでは性能的に無理な場合での対応になります。

画像処理の場合、器材もそれなりの性能が必要になり、それに乗じて検査を行う制御側もそれなりの仕組みになります。

例えば、細かいキズや欠陥を検査したいとか、検査対象がハイスピードで搬送されている状況での検査とかという場合、カメラの解像度(画質)も高画質なものが要求され、また、シャッタースピードもそれなりに必要になるため、カメラ器材も高性能なものが要求されるというわけです。

加えて、取得した画像の解析にも制御部分としての性能… 例えば、高速処理できるCPUをもった制御機器とか、解析用のプログラムとかといった対応が求められるということです。

どちらの方法で対応するかは、希望される検査の内容に依ります。

ちなみに…

うちの場合では、ブリスター包装機で画像センサーを使う時があります。 案件の予算と要望しだいということになるのですけど、台紙供給時の表裏判別や台紙の品種判別に使っています。

特に、台紙のサイズが同じで、品種が似通っている場合などでは効果的です。

例えば、台紙サイズが同じで、デザインも似通っていて、台紙に記載されている型式だけで判断せざるを得ない場合があって、台紙供給部分へのセット時にミスしてしまう可能性が高いという場合におススメしています。

間違った形式で納めてしまうと、それが万が一市場に出てしまえば最悪のケースでは、自主回収などになってしまうので被害も甚大に成り得ます。 ということを思うと、これはひとつの考え方なのですけど、画像検査の導入は一種の保険的な意味合いもありますよね。

初期的には高いと思われるかもしれませんが、『自主回収』などの問題が発生したら、そっちの方がもっとヤバくなると思います。

これを誤ると…

「画像を使った検査を行いたい!」 って思った後のアクションはこんな流れになります。

- 検査の対象となるワーク(商品・製品)を揃える。

- どんな検査を行うか? をまとめる。

- どこで検査を行うか? を決める。

- 検査でNGが発生した場合の対処方法を決める。

… とまぁ、こんな感じです。

で、これらのことが決まったら、次は、実際に使用する(できる)器材の選定になります。

器材の選定には概ね2通りの選定方法があります。

ひとつが、めぼしいメーカーに問い合わせる、もう一つが画像処理を行っている、あるいは画像処理系に詳しい知り合いや得意先がいる場合には、そこにお願いする

といった方法です。

当然のことながら、いずれにしても器材の選定が検査そのものの〝良し悪し〟や、その後の全体を決めることになるので、きちんと選定することが重要です。

誰に頼むか? が、重要!

選定を依頼するにあたっては、『誰に』ということが重要なポイントになります。 題名に示した、〝たったひとつの~〟は、このことです。

画像検査機器を取り扱うメーカーに依頼する場合であっても、『誰に』というのは重要な要素になります。 どういうことか? というと…

概ねメーカーでは、「画像センサー」を扱う部署と〝画像処理系〟を扱う部署が違っている場合があるんです。 この時、『誰に』の部分がキーワードになってきます。

選定を投げかけた相手の性格・性質にも依るのですが、場合によっては『オーバースペック』になったり、逆に、〝アンダースペック〟になってしまったりするということです。

これについては、こんな体験があります。

あるメーカーの営業マンから画像センサーを用いた案件を依頼されたことがあって、彼曰く、クライエントの間で機種選定が終わっているので、その機種を使って装置を作ってほしい… との依頼でした。

器材は支給ではなく、指示された型式の器材をうちが購入して、それを取り付けた装置を製作するという流れになりました。 で、装置ができて、クライエントさんの立会を行った時、大きな問題が起きたのでした。

クライエントさんから、〝この検査はできますか?〟 と言われて、『それは無理かも…』 と伝えると、それではこの装置は使えない… と言われたのです。

機種選定は済んでいると聞いていただけに、こちらとしても解せず、メーカーの営業マンを呼んで問いただした… ということがありました。

営業マンが担当する範疇は『センサー』で、〝画像センサー〟も取扱いのひとつ。 でも、画像処理になると別部署になってしまい担当が替わってしまう。 なので、結局、自分の成績を優先させて、自分の範疇である〝画像センサー〟を推し進めたという感じだったみたいです。

うちとしても、機種選定まではノータッチだったので営業マンに話しをつけさせて、決着しました。

前述した、相手の性格・性質によるというのは、そんな感じのことです。 営業マンも成績やノルマがかかっているので、その辺りが影響してくる可能性があるということです。

ちなみに、ボクが体験した逆のパターンもあり得ます。 画像センサーでいけるはずなのに、画像処理系の高額なパターンで薦められるというのがそれです。 まぁ、オーバースペックの場合には、検査自体には支障がでないでしょうけど、金銭的な問題が… (汗)

それを防ぐためには、まず、自分たちが思っている検査がどちらの方法で検査ができるのか? ということを知っておく必要があります。 画像センサー、画像処理系、両方で選定を確認するというのも一つの方法ですよね。

選定した後には。

選定してもらった後には、これだけはきちんと押さえてほしいことがあります。 それは、

どんな環境で確認をしたのか?

ということです。 概ね、「より良い結果」をだすために、実際の環境とはかけ離れた環境をつくって、確認されてしまう場合があります。

例えば、きれいに静止した状態で、照明をたくさんあてて~ っていうのがそれです。 工場内で画像検査を考える場合、概ね、製品が〝搬送されている過程〟で行なわれる場合が常です。 つまり、〝動いている〟状態を想定して、選定をしてもらう必要があります。

また、照明についても同様、実際の現場環境で取付できないような状況で検査されているのであれば、どんなに綺麗な画像を撮ることができたとしても、無意味になってしまいます。 これについても、経験したことがあります。

検査時にいい画像がとれないというので、どんな方法で選定したのか? ときくと、『〝ガラス板〟の上にワークを置いて、下から照明をあてて~』って。 それ、無理なやつやん。。 結構、たいへんな案件になったのは言うまでもなかったです。滝汗

実際の使用環境を伝えて、それに即した環境で確認してもらうことが大切です。

ご相談、お問合せはお気軽にどうぞ。